- 首頁

- 展覽回顧

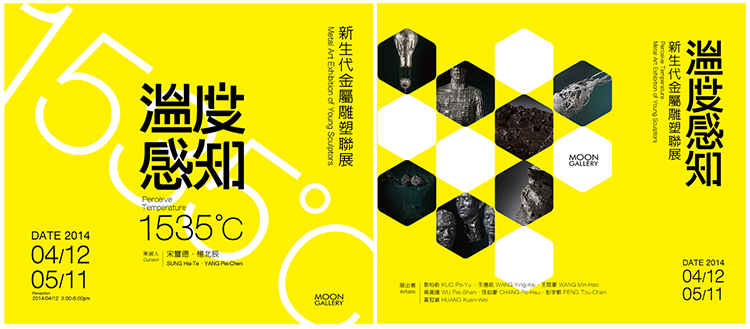

- 【溫度感知.1535℃】新生代金屬雕塑聯展

【溫度感知.1535℃】新生代金屬雕塑聯展

- 「溫度感知.1535℃」 —新生代金屬雕塑聯展

「溫度感知.1535℃」 —新生代金屬雕塑聯展

策展人—宋璽德(國立台灣藝術大學雕塑學系副教授)

楊北辰(國立台灣藝術大學雕塑學系客座助理教授)

雕塑是由物質與材料所構成,因此無論是材料本身所具備的質感,或是因材料的特性而引發的感知,都能關鍵性的影響我們對於雕塑的理解或感受。在過去,雕塑家主要以土、木、石、金屬來進行作品的製作。而在雕塑藝術發展至近代的階段,則連帶出現了水泥、石膏、樹脂、塑膠等合成的素材。至於當代雕塑的材料應用,更開始與電子、化學、電腦科技、數位媒體等新領域進行跨界或是整合,企圖藉由材料應用上不斷的推陳出新,來進行一場看來似乎漫無止盡的雕塑新演繹。

其實無論材料的新舊,物質至今依舊存在於雕塑的應用範圍之內。我們即使已經將物質材料的定義擴張到如影像、照片、現成物、燈光、聲響甚或是人體本身,雕塑家仍舊要面對永遠不變的核心問題:即是雕塑材料的思考和選擇,和雕塑材料的探討與處理。整體而言,雕塑家對材料的運用可以有兩種不同的出發途徑,一是先有構想再選擇材料;二是先有材料再產生構想

。前者的方式是屬於心理性的考量;後者的態度則屬於物理性的感知。在二十一世紀的今天,金屬雕塑的各種創作表現,仍然以物理感知來做為主要的出發途徑。

我們都知道,使用傳統的土、木、石、金屬來製作雕塑,是需要花費大量的時間與勞動成本才能一點一滴的逐步加以完成。在消費性導向的新科技、新觀念、新事物和新經驗在我們生活中以爆炸性的方式不斷充斥的今天,以這傳統雕塑材料中最為堅硬的金屬來進行徒手作業的創作行為,是顯得何等的返璞歸真且彌足珍貴。金屬可以被融化、鑄造、銲接、冶煉,也可以被切割或鍛造及加以組合。我們在解讀當代的金屬雕塑作品時,不妨思索一些值得令人玩味的問題或現象,例如:到底存在著有多少種的方法可以改變金屬的外形?金屬材料的色彩該如何加以表現?金屬接合的部分是該故意顯露以增加表面的趣味元素,還是該磨平拋光使表面看來更加絕對完整?金屬的表面是否可以附加肌理?該如何應用肌理與表面的關係使作品跳脫出金屬材質的既有感受?是將金屬單純的視為一種被雕塑所應用的材料?還是將金屬材料作為一個環境中的文化概念,用之以傳達某些特定的訊息?……

「溫度感知.1535℃」是一個國內近年來甚為罕見的新生代金屬雕塑聯展。展出的作品一方面以形式與造型來凸顯出金屬材料的理性、剛硬與冷峻,也透過感知與感性的主題陳述,襯托勾勒出金屬材質所不為一般人知的溫暖、柔軟與細膩。環繞在銅、鐵、不鏽鋼等金屬原料的最高熔點—攝氏1535℃的嚴酷工作條件下,年輕藝術家們透過他們各自的展出作品,敘述著背後終日辛勤揮汗創作的不同故事。在反覆進行切割、鍛打、熱處理、焊接、成型、研磨的過程之中,共同探尋彼此對於攝氏1535℃的溫度感知。