- 首頁

- 展覽回顧

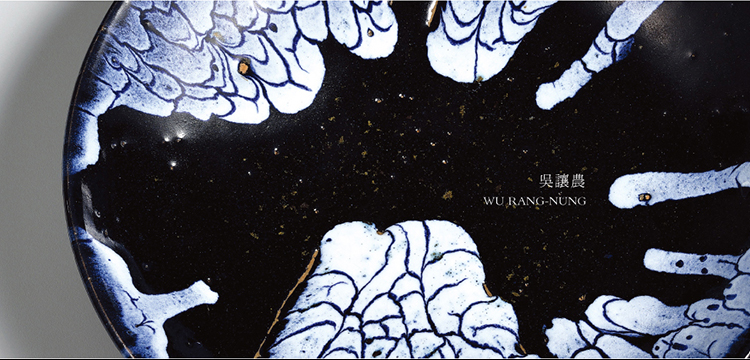

- 【台灣陶藝的先驅者】吳讓農紀念回顧展

【台灣陶藝的先驅者】吳讓農紀念回顧展

- 時代的印記—吳讓農教授及其作品

時代的印記—吳讓農教授及其作品

一.臺灣陶藝先驅者

老師於民國六十六年,結束了非洲史瓦濟蘭手工藝隊隊長的工作,回到國立台灣師範大學工業教育學系,繼續陶藝教學的工作。我當時在工教系唸大二,陶瓷工是必修課,因此就順理成章的成為了老師的學生。當時老師在工教系一共開了四門、四個學期的陶瓷課。除了必修的<陶瓷工一>、<陶瓷工二>,還有選修的<陶瓷坯體與釉藥一>,以及<陶瓷坯體與釉藥二>。若以一個專業學習的角度來看,這總共四門課,八個學分的課程,實在太少了。但因為老師無論在知識的講解或技能的示範上,都是巨細靡遺的毫不藏私,因此讓我們在短短的兩年內,有系統的學到了包括原料製備、成形、釉藥、燒窯等相當完整的陶瓷工藝的知識和技能。

在老師的認真傳授下,學會陶藝的同學不在少數。老師所指導的師大陶藝社,也因此蓬勃的發展。每年6月5日師大校慶時,同學們就會把累積了一年的作品整理出來,標上價格,公開販售,籌措陶藝社的營運經費。當時,台灣的經濟開始起飛,陶藝逐漸受到重視,但市面上很難買到像樣的陶藝作品。因此,師大陶藝社物美價廉的陶藝作品,就顯得特別搶手。校慶當天一清早,就會有許多識途老馬趕到陶瓷工場門口排隊,等著開門進場掏寶。有時排隊的隊伍,會延著樓梯,從五樓蜿蜒到一樓。等到8點10分,上課鐘響,準時開門,大伙一轟而入,看到喜歡的,不由分說,立刻搶入懷中。由於人數眾多,通通擠在展示桌前面,站在桌子後面服務的同學,往往須要頂住桌子,以免桌子被推開。

學會了陶藝的同學們畢業之後,分發到台灣各地的各級學校服務,包括國中、高中、高職和大專院校。往往校長或系主任,知道新來的老師會作陶藝,就立刻編列預算,在學校成立陶藝教室,開啟另一個新的陶藝教學場域。

老師就像一棵大樹,他學生們就像開花結果後的種子,隨風飄散到臺灣各城市、各鄉鎮。落地生根,開花結果。台灣的陶藝,也就沿著這樣的生態系統,逐漸散佈到每個角落。而老師的「台灣陶藝教育先驅者」的封號,就這麼自然而然、無可取代的形成了。

老師除了是臺灣陶藝教育的先驅者,也是臺灣現代陶藝創作的先驅者。是臺灣最早將陶藝帶入藝術創作領域的人,對於開啟臺灣陶藝創作的型式和風氣,影響至巨。臺灣在民國五十年代以前,不是沒有人嘗試製作出精美的陶瓷器。但那些都屬於陶瓷商品。老師是第一個將陶瓷器,賦予個人創作理念,並且以藝術展覽的型式呈現給臺灣民眾的人。

民國五十五年,老師代表我國參加意大利華恩札國際陶藝展。成為國內參展的第一人。民國五十六年,老師在台北國立歷史博物館,舉辦第一次陶藝個展,同時在現場示範拉坯製陶技術。這是臺灣第一次有人將陶藝創作,與繪畫、雕塑等傳統藝術創作型式,劃上等號,開啟了臺灣陶藝創作開個展的先例。民國六十一年,老師又在同一地點舉辦第二次陶藝個展。這兩次展覽所產生的影響力相當巨大,在當時造成了藝術界的震撼。因此榮獲教育部頒發的「國家文藝美術類金質獎章」。也點燃了民國六十年代,台灣陶藝起飛的動力。民國七十年代,有更多人投身於陶藝創作行列。年輕人負笈海外,鑽研陶藝者愈眾。到了民國八十年代,臺灣的陶藝水準,基本上已經可以與世界接軌了。縱觀臺灣現代陶藝創作的發展進程,老師的確扮演著樞紐的角色。這就是為什麼,老師也被許多評論者封為「台灣陶藝創作先驅者」的原因。

老師自認生性不積極。在陶藝方面,固然學有專長,但「臺灣陶藝先驅者」的角色,絕非老師刻意爭取來的。倒像是歷史和大環境託付給他的。從老師一生的幾個重要階段,不難看出,時勢造英雄,所言非虛。

二、生平簡述

民國十三年農曆元月十日,老師出生於南京,父親吳恆瓚當時官拜中將師長。後因軍閥之間的內戰失利,從此離開軍旅,家道也因此中落。但老師年幼時期,仍然在父親的解說下,認識了許多家藏的古玩、字畫。雖然後因時局動亂,為了生活,這些珍寶都被陸續變賣一空,但經過這樣的洗禮,也培養出老師對於傳統文物的審美眼光。

民國三十四年,老師進入北平藝專陶瓷科就讀。由於此時家中經濟狀況已經很差,老師的學習態度便非常積極,希望盡快學些本領,早早扶持家計。因此成績一直名列前矛,因而受到徐悲鴻校長的鼓勵與賞識。徐悲鴻學貫中、西,是中國現代美術的奠基者。對於中國繪畫,提倡「古法之佳者守之,垂絕者繼之,不佳者改之,未足者增之,西方繪畫可采入者融之。」其繪畫因此能融合中西技法,而自成面貌。老師接受這等重量級大師的點撥,自然在創作觀念方面能夠超脫於當代。

民國三十七年,老師從北平藝專畢業,由於表現特優,被徐校長聘為助理,準備專門培養他。為了讓老師增廣能力和見識,徐校長要他去廣東石灣學陶,順路先到臺灣來,考察日本人在臺灣留下來的設備和技術。怎知道來臺數個月,就因為國共內戰,山河變色,不得不在臺灣落地生根。幾十年後,兩岸開放探親。老師回到北京,見到當年北平藝專的同學和學弟、妹們。俱言:由於老師在學期間,曾經反對學運,主張正常上課,如果當時沒有去臺灣,在文化大革命期間,一定會被打成反革命份子而沒命的。

老師由陸路到上海,再轉水路,於民國三十七年八月來到臺灣,進入工礦公司北投陶耐廠見習。剛到不久,就因為省政府要在十月二十五日舉辦「臺灣省博覽會」,而被委以重任,開發新產品。老師初來乍到,環境完全陌生,只得在塵封的倉庫中,尋找日本人遺留下來的可用原料。憑著過去所學的本事,調配出許多廠裏不曾用過的新釉色。其中以鮮艷的鉻錫紅最特殊。開窯時,工人們看到,都驚呼連連,一時造成轟動。這次啼聲初試的成功,也令工廠上、下對老師刮目相看。在確定無法回到大陸之後,順利的留在北投陶耐廠工作。後來,又被委以重任,開發出全臺第一具西式抽水馬桶,為工廠帶來豐厚的利潤。不久,廠裏有些員工,覺得衛生陶瓷有利可圖,便將技術攜帶出廠,自行創業,因而造就了許多臺灣知名的陶瓷品牌。

老師也於民國四十三年底,和同事許先生一同離開北投陶耐廠,去到士林社子島,創立「永生工藝社」,生產藝術陶瓷。後因資金不足,無以為繼,只得離開。幸好當時臺北縣教育局長是老師家族的世交,又剛巧鶯歌初中有一個美術老師的空缺,於是老師就在民國四十四年,成了鶯歌初中美術勞作(陶瓷工藝)教員。

民國四十五年,台灣師範大學工業教育學系舉辦全國工藝展覽會,老師也提供一些陶瓷作品參展。當時師大工教系成立不久,每個教學實習工場都需要能動手實作的專業教師。在展覽會場上,創系主任顧柏岩先生看到了老師的作品,相當賞識,便聘任老師,成為工教系陶瓷工場的專任講師。此後,老師方能安定的在師大從事陶藝教學和創作,直到民國八十三年,老師七十歲,才從師大屆臨齡退休。退休後仍在師大兼課,直至民國八十九年,才移居埔里,結束了四十五年的教學生涯。

三、老師的陶藝創作

老師曾寫道:「作陶對我來說,是生命,是興趣,也是休閒。我的職業是教作陶,是作陶,也生活在陶的世界中。陶對我來說,永遠是個謎,永遠無法去把握,變化多端,其中的趣味,也不是局外人所能感覺得到的。」

老師的陶藝作品風格,在「天雨花」系列之前,主要是以完美周正的器形,外掛「流」與「縮」的釉色為主。從科技及實用的眼光來看,「流」與「縮」都是釉藥失控的結果,都是釉藥的缺陷,但卻被老師拿來作為表現陶藝美的主要元素。在老師的眼裏,「流」與「縮」,只是釉藥在燒窯過程中,自然形成的樣態,說它們是缺陷,那完全是人類為著自身的需求所定義出來的。老師曾說:「我喜歡陶的樸實,自然無華的本來面貌;我喜歡釉的瀟灑,自由暢快的流動,與豪放不拘的蒼樸紋理,非人所能為,純屬自然天成。有時真不知道這陶是我作的嗎?還是它自己長出來的,像是個朋友,我永遠誠墾待它。」老師視陶為友,對朋友無所求,當然會尊重朋友的個性及本來面貌。

老師作陶,就像和一位相識多年的老朋友對談。練土的時候,老師說:「您來了!請進,一路辛苦了。讓我給您揉揉肩,按摩按摩,鬆鬆筋骨。」拉坯的時候,老師說:「多時未見,近來可好?」於是在轆轤的低鳴聲中,忘卻了塵世的煩憂,天南地北的聊將開來,直到相看兩不厭。上釉時,老師說:「我特地為您新作了一套衣裳,您穿在身上,準得好看。要不!咱們這就試試。」等到燒窯結束,窯門開啟,端出作品。老師贊歎道:「瞧您這體面相貌,真是想像不到的好呀!」於是兩人躊躇滿志、氣味相投的又聊上一回。

挑戰傳統的美學價值,必須要有過人的膽識和自信。美術史中,任何大躍進式的風格,都有可能招致傳統勢力的剿伐。老師的縮釉,也曾被同行批評為「好像鼻涕、黏痰」。但以今天陶藝界光怪陸離、百無禁忌的標準來看。認為老師作品「保守」的人數應該比較多吧。不同的時代,本來就有不同的代表人物和代表作品,這些都是各個時代的印記,一旦打上了,就成為歷史數線上的刻度。後人欲了解某個時代,都要透過這些印記來還原歷史的蛛絲馬跡。

曾經有老師的友人,看了老師的作品,問道:「這是仿古嗎?仿的是什麼朝代?」的確,老師的作品,任誰看了都能感受到濃厚的中國味。但略為通曉中國陶瓷史的人都知道,中國歷朝的代表性陶瓷器,都是一代比一代製作精緻。沒有哪一朝的的代表作品,是以「缺陷」為美的。反倒是我們的鄰居日本,早於我們數百年前,就已經能夠欣賞深具禪意的,坯體和釉藥的「缺陷」美。

中國歷代著名的陶瓷器,在坯體的形體上,都力求周正而嚴謹。也許是受到書法線條的影響,構成器形的輪廓線,也都比較挺拔。為了提高器皿的實用性,所施的釉藥,即使有些自然生成,或人為敷彩的花紋,表面也都是光潔平整的。老師的作品,在器形輪廓線方面,傳承了中國陶瓷器和書法的基本原則,嚴謹而挺拔。頗符合「謝赫六法」中,「骨法用筆」的原則;在施釉方面,則跳脫傳統,有如繪製潑墨山水一般,豪邁而瀟灑。不假雕飾,渾然天成,頗得「謝赫六法」中,「氣韻生動」之奧妙。

「天雨花」是老師移居埔里後,才發展出來的陶藝風格,與先前的流釉及縮釉大不相同。其色彩表現,完全來自於結合多色的黏土,在拉坯時,自然絞合所產生的花紋,俗稱絞胎。此法自古即有,老師在在第一次個展時,也曾製作過。但以前所使用的色料,若以高溫燒製,某些成分會揮發,影響顏色的鮮豔度。而現在,已能透過特殊科技,保護這些容易揮發的成分,使得在高溫下,也能燒出鮮艷的顏色。

「天雨花」圖案的形成,是無法掌控的。從安排各色黏土的多寡及位置,到練土、拉坯、修坯,每一個環結,每一個動作,都會影響到最終圖案的呈現。如果說它是刻意製作出來的,倒不如說它是隨機生長出來的。這種「非人所能為,純屬自然天成」的趣味,正是老師最喜歡追求的美感。雖然在形式上,「天雨花」的坯體彩紋之美,和先前「流」、「縮」的釉藥變化之美截然不同。但就創作內涵層面而言,老師視陶為友,任其發揮的基本理念,卻始終沒有改變。

老師創作「天雨花」系列,前後不過兩年,即因眼疾,不得不終止所有的創作活動。「天雨花」是天女灑散的花瓣,也是天際爆開的燦爛煙火。如此耀眼,卻又如此短暫。為老師精彩的製陶人生,演奏出亮麗而完美的終曲。

老師於民國九十八年五月十二日因病過世,至今已三年餘。老師一生與陶為友,學陶、教陶、作陶,從未間斷。他的命運也和臺灣陶藝的發展緊緊相連,成就了自己,成就了許許多多的學生,也成就了臺灣陶藝的發展與茁壯。老師和他的作品,代表著一個特殊的時代,是那個時代的印記。只要故事仍然被傳頌,只要文字仍然被列印,歷史就不會間斷,印記也不會消失。

吳讓農教授的學生 周立倫

老師仙逝三週年回顧展前

謹識於嘉義南華大學